una taquicardia de complejo estrecho regular a 150 latidos por minuto debe sugerir la posibilidad de el fluter auricular.

un patrón de diente de sierra en las ondas de flutter, defleccion negativa en las derivaciones inferiores y latidos regular entre 250 y 350 lpm apoyan este diagnóstico

Es un blog de Jorge Luis Antonio Figueroa Apestegui Medico InternistaCMP:34170 RNE:031011UNMSM 1990-2004 jorgeluisfigueroa1@outlook.com Essalud

domingo, 27 de diciembre de 2015

lunes, 21 de diciembre de 2015

Actuación de los primeros intervinientes en el fenómeno “tormenta eléctrica arrítmica” en un paciente con desfibrilador cardioversor implantable (DCI)

El Desfibrilador Cardioversor

Implantable (DCI) es un dispositivo similar a un marcapasos. Su misión

es restablecer el ritmo cardiaco normal mediante la aplicación de una

descarga eléctrica en caso de aparición de arritmias cardiacas

peligrosas.

Actuación de los primeros

intervinientes en el fenómeno “tormenta eléctrica arrítmica” en un

paciente con desfibrilador cardioversor implantable (DCI)

AUTORES:

1.- José Antonio Casanova Nieto. Diplomado en Enfermería. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (San Javier-Murcia).

2.- José Antonio Subiela García. Diplomado en Enfermería. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (San Javier-Murcia).

3.- Luis Cecilio Ros Rodríguez. Diplomado en Enfermería. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (San Javier-Murcia).

4.- Almudena López García. Diplomada en Enfermería. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (San Javier-Murcia).5.- David Jordán Meroño. Diplomado en Enfermería. Mater Dei Hospital. Msida (Malta).

6.- Estela Larios Macías. Diplomada en Enfermería. Hospital Perpetuo Socorro (Cartagena-Murcia).

7.- María Encarnación Baño Hernández.

Diplomada en Enfermería. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor

(San Javier-Murcia).

8.- Carmen Noguera Hernández. Diplomada en Enfermería. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor (San Javier-Murcia).

Resumen:El objetivo de este trabajo es

establecer un algoritmo de actuación para los primeros intervinientes en

una planta de hospitalización ante el fenómeno de “Tormenta Eléctrica”

del DCI.

Tras una revisión bibliográfica extensa

en bases de datos Pubmed, Medline, CINAHL, Scielo España y en base de

datos de la editorial Elseiver y nuestra actual organización

hospitalaria proponemos un algoritmo donde se especifica claramente

cuáles son las actuaciones de los primeros intervinientes implicados en

la atención de estos pacientes y en caso requerido la posterior

reanimación, así como el material necesario, según la existencia de

descargas apropiadas o inapropiadas, la presencia del evento “tormenta

eléctrica arrítmica” y el estado hemodinámico del paciente que incluye

entre otras la monitorización electrocardiográfica, la canalización de

vía venosa y analítica urgente (iones, creatinina, etc.) y en caso de

parada cardiorrespiratoria (PCR) el inicio de las maniobras de

reanimación cardiopulmonar (RCP).

Palabras clave: cardioversor-desfibrilador automático implantable; arritmias ventriculares malignas; tormenta eléctrica.

ABREVIATURAS:

- CDAI: cardioversor-desfibrilador automático implantable.

- DAI: Desfibrilador automático implantable.

- DCI: Desfibrilador cardioversor implantable.

- DEA: Desfibrilador Externo Automático.

- DESA: Desfibrilador Externo Semiautomático.

- EAT: Estimulación antitaquicárdica.

- ECG: Electrocardiograma.

- ERC: European Resuscitation Council.

- ERE: Equipo de Respuesta a Emergencias.

- FV: Fibrilación ventricular.

- HCE: Historia clínica electrónica.

- IG: Intensivista de guardia.

- MG: Médico de guardia.

- PCR: Parada cardiorrespiratoria.

- RCP: Reanimación cardiopulmonar.

- TE: Tormenta Eléctrica.

- TEA: Tormenta Eléctrica Arrítmica.

- TV: Taquicardia ventricular.

- TVS: Taquicardia ventricular sostenida.

1.-Introducción:

Según el Registro Español de

Desfibrilador Automático Implantable de 2013, elaborado por la Sección

de Electrofisiología y Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología,

en ese año el número de implantes comunicados fue 4.772 (el 85% del

total de implantes estimado). La tasa de implantes fue 102 por millón de

habitantes y la estimada, 120 (1). El desfibrilador cardioversor

implantable (también llamado DAI y CDAI) es un dispositivo similar a un

marcapasos.

Su misión es restablecer el ritmo

cardiaco normal mediante la aplicación de una descarga eléctrica en caso

de aparición de arritmias cardiacas peligrosas. Los desfibriladores

cardioversores implantables (DCI) se implantan porque se considera que

el paciente tiene riesgo, o ha sufrido, una arritmia fatal

desfibrilable. Al detectar un ritmo desfibrilable, un DCI descargará

aproximadamente 40 J a través de un cable de marcapasos interno situado

en el ventrículo derecho. Al detectar FV/TV los aparatos DCI descargarán

un máximo de ocho veces, pero pueden repetir si detectan un nuevo

periodo de FV/TV (2). Tanto la insuficiencia cardiaca congestiva como la

aparición de descargas repetidas apropiadas o no son la causa más

frecuente de atención urgente y de rehospitalización del paciente con

DAI (3).

Aunque no es lo habitual, en ocasiones

podemos encontrar pacientes ingresados por diversas patologías, no

asociadas con el DCI, en unidades de hospitalización convencionales que

son portadores de este dispositivo. Una de las complicaciones que pueden

darse en estos pacientes portadores de es DCI es el concepto de

“Tormenta Eléctrica Arrítmica (TEA) o también llamado simplemente

Tormenta Eléctrica (TE)” (4). Se trata de una complicación que puede

poner en peligro la vida del paciente y que implica en la mayoría de los

casos un profundo

impacto en su estado de ánimo (5). Por

este motivo es muy importante que el personal de Enfermería que cuida de

estos pacientes y no acostumbra a manejar estos equipos conozca y sepa

manejar esta posible complicación que si no se trata con la eficacia y

rapidez que requiere puede tener un desenlace fatal.

2.-Definición del fenómeno “Tormenta Eléctrica Arrítmica o Tormenta Eléctrica”:

Según la literatura consultada hay

varias definiciones de TE. Una de ellas la define como la aparición

brusca de al menos tres episodios consecutivos de taquicardia

ventricular sostenida (TVS) o fibrilación ventricular (FV) separados por

un intervalo no mayor de una hora entre sí, que no suelen tener una

causa atribuible ni originar cambios ulteriores en la condición clínica

del sujeto (6).Algunos autores la definen como tres o

más episodios de TV o FV en 24 horas (5-9), separados por cinco minutos o

más de ritmo sinusal, con requerimiento de cardioversión eléctrica o

desfibrilación apropiada y exitosa por el dispositivo (estimulación

antitaquicardia (EAT) y/o choque); la conclusión del evento se considera

después de transcurrida una semana sin arritmias (4,6) y otros la

define como la aparición de dos o más episodios separados de arritmias

ventriculares que requieren choque eléctrico para su terminación en un

periodo de 24 horas (5). Muchos autores consideran que debe haber tres o

más episodios separados por intervalos sin arritmia y otros la definen a

partir de dos. La mayoría consideran la EAT y el choque,

indistintamente, como terapias liberadas. Sin embargo, otros solo

consideran al choque como única terapia liberada para definir la

tormenta arrítmica (3).

En cualquier caso, estos choques

frecuentes o repetitivos constituyen una emergencia electrofisiológica

después de una detección apropiada y un choque exitoso que termina una

TV, tormenta o racimo; o de múltiples choques inexitosos para un

episodio clínico (4).

3.-Valoración de Enfermería al Ingreso de pacientes portadores de un DCI:

Existe gran cantidad de artículos

relacionados con el tratamiento precoz de este tipo de pacientes en los

servicios de urgencias donde lo habitual es que llegue habiendo

experimentado 2 (o 3) o mas descargas del DAI o llegar en situación de

parada cardiaca coincidiendo con las descargas del dispositivo (3). En

todos los casos los protocolos y las pautas a seguir están bien

definidos. Nuestra respuesta a esta emergencia como sanitarios se puede

complicar cuando el paciente ingresa en una unidad de hospitalización

por un problema o patología no asociada al DCI y donde lo habitual es

que el personal de Enfermería no esté acostumbrado a manejar las

complicaciones de estos dispositivos.

De forma preventiva al ingreso del

paciente independientemente del motivo de ingreso si detectamos que es

portador de un DCI recomendamos incluir en la valoración inicial las

siguientes preguntas:3.1.-Cuestiones que se deberían incluir en la valoración al ingreso por parte de Enfermería:

-Preguntar marca y modelo de dispositivo implantado.

-Fecha de implantación. Última revisión realizada.

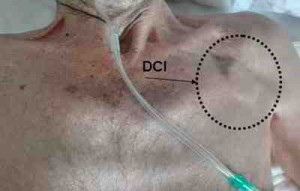

-Episodios de descargas previas y respuesta seguida.Revisar el lugar anatómico de implantación y la ausencia de signos de infección (ver Figura 1 al final del artículo).Convendría colocar un aviso en la

habitación para que en caso de emergencia desconectemos los teléfonos

móviles ya que puede originar interferencias (10) durante el

procedimiento.

-De forma preventiva convendría rasurar pecho y espalda por si se hace necesario aplicar electrodos adhesivos.

-Tras la valoración del paciente, de

forma preventiva, el personal de Enfermería avisará a la Unidad de

Arritmías o en su defecto al Servicio de Medicina Intensiva (UCI)(7) de

la existencia de este dispositivo y se valorarán posibles intervenciones

que quedarán anotadas en la historia clínica electrónica (HCE) del

paciente y que se comunicarán en el relevo de enfermería que entra de

servicio.

-Ante la ausencia de monitorización

continua, en el caso de que el paciente disponga de sistema de

monitorización a distancia le aconsejaremos que lo traiga y que lo tenga

operativo en el mismo hospital (11).

La capacidad del sistema para detectar

de forma inmediata la aparición de arritmias auriculares o ventriculares

y anomalías en el funcionamiento del dispositivo o sucesos por

insuficiencia cardiaca permitiría optimizar el manejo del paciente y

prevenir una complicación cardiaca grave (12).

4.-Actuación de Enfermería en

caso de una descarga aislada TE portadores de un DCI. (Ver Figura 2

“Algoritmo 1”al final del artículo).

Es evidente que los pacientes portadores

de un DCI con antecedentes de descargas aisladas o múltiples descargas

no deben estar en ningún momento sin ninguna persona a su lado.

Independientemente del motivo de su ingreso, damos por hecho que el

paciente estará siempre acompañado de un cuidador o familiar, en caso

negativo, su médico responsable tendrá que valorar la necesidad de

traslado a otra unidad donde pueda estar vigilado o monitorizado.

En el caso de descarga del DCI

independientemente de que sea la primera descarga o varias descargas

repetidas en un espacio corto de tiempo la actuación de enfermería será

muy similar a la que se debe prestar en cualquier servicio de urgencias

con la particularidad de que según el horario, será el personal de

Enfermería (Enfermeros y Auxiliares de Enfermería) de la unidad de

hospitalización los primeros intervinientes y tras la llamada al médico

de guardia (MG), intensivista de guardia (IG) o equipo de respuesta a

emergencias (ERE), según esté definido en el servicio, será vital que

estos primeros intervinientes sigan el protocolo que se describe a

continuación de forma que a la llegada del equipo de respuesta, el

protocolo esté ya iniciado ya que se trata de una emergencia que debe

ser tratada de forma inmediata, entre otras motivos porque las descargas

múltiples originan un importante consumo de batería del DCI (5)

pudiendo quedar éste inoperativo. Tras una revisión bibliográfica

extensa ynuestra actual organización hospitalaria hemos establecido el siguiente protocolo de actuación para primeros intervinientes:

Protocolo propuesto tras aviso

de descarga en DCI en paciente ingresado en unidad de hospitalización

convencional (sin monitorización continua):

Paso 1:Avisar a MG / IG / ERE y consultar al Cardiólogo lo antes posible.

Paso 2:

-Trasladar a la habitación Carro de Emergencia /Parada. Canalización de vía venosa (3,9).

Paso 3:

-Colocar palas adhesivas DEA / DESA en posición antero-posterior y dejar preparado por si el paciente entra en PCR:

- La posición antero-posterior es la posición más efectiva al distanciar la pala del desfibrilador externo del DCI (3,7). De esa forma independientemente donde esté el DCI implantado (zona infraclavicular derecha o izquierda) no va a colocarse cerca de el.

- Separar los parches adhesivos del DCI (al menos 15 cms o más del generador) para evitar dañar el DCI e impedir su reprogramación.

- Monitorizar de forma continua el ritmo cardiaco (9).

Deben colocarse palas de desfibrilación

adhesivas, pero no debe desactivarse el DAI salvo cuando el paciente

presente una taquicardia ventricular bien tolerada o cuando se objetive

la presencia de descargas inapropiadas como causa de las descargas

(3,5), en cualquier caso está desactivación será decisión del médico

responsable.

Paso 4:

-Monitorizar al paciente (bien en modo

DEA/DESA o bien con electrodos (ver Figura 3 al final del artículo),

según el monitor desfibrilador de que dispongamos en nuestro servicio).

Paso 5:

-Realizar ECG de 12 derivaciones. Este nos va a permitir detectar (3,5):

- -Detectar arritmias cardiacas.

- -Signos de isquemia miocárdica aguda.

- -Alteraciones electrolíticas.

- -Toxicidad de fármacos.

- -Disfunción del DAI.

Paso 6:

-Realizar una analítica urgente: Iones,

enzimas cardiacas y función renal (9). Con el fin de descartar

hipopotasemia e hipomagnesemia.

Paso 7:

-Radiografía de tórax portátil con el fin de comprobar la integridad y posición de los electrodos.

Paso 8: Traslado a UCI.

Este paso se realizará en cuanto el médico responsable valore cada caso

y lo crea oportuno, pudiendo realizarse en cuanto se coloquen los

parches adhesivos del DEA/DESA y tras la monitorización del paciente. El

traslado intrahospitalario a UCI se llevará a cabo con enfermero y

médico intensivista como mínimo. Al tratarse de un paciente crítico, se

considerará como un traslado de alto riesgo y deberá trasladarse con el

material mínimo necesario para actuar en caso de emergencia (bala de

oxígeno para bolsa autoinflable o ventilador de transporte; baterías de

monitor electrocardiográfico con oximetría de pulso; bombas de fármacos

vasoactivos si las llevase, y un maletín o carro de paradas con el

equipamiento necesario para cualquier complicación que pudiera surgir).

Durante el traslado debe monitorizarse de manera continua el

electrocardiograma, la frecuencia cardiaca y respiratoria, la oximetría

y, al menos cada 15 min., la presión arterial (13).

En caso de PCR:

La actuación ante una parada cardiaca en

un paciente con DCI debe ser la misma que en un paciente sin el mismo.

Aunque esta decisión es responsabilidad del médico que dirige la

reanimación, es aconsejable desactivar el DCI con un imán para que no de

descargas que pueden resultar incómodas para las personas que realizan

las maniobras de reanimación. Las maniobras de RCP básica y avanzada son

las mismas que se aplicarían en un paciente que no fuera portador del

dispositivo (5).

La descarga de un DCI puede producir la

contracción del músculo pectoral del paciente, y se han documentado

descargas al reanimador. En vista de los niveles tan bajos de energía de

las descargas de los DCI, es poco probable que el interviniente sufra

daños, pero es prudente llevar guantes y minimizar el contacto con el

paciente mientras el aparato da descargas (2).

5.-Conclusiones:

Todos los episodios de activación de un

DCI se tienen que tratar como una emergencia y de una forma urgente con

eficacia y rapidez independientemente de la unidad o servicio donde se

presenten. La respuesta adecuada de los primeros intervinientes es vital

para solucionar el episodio arrítmico lo antes posible y con los medios

adecuados. Es necesario que todo el personal involucrado (Auxiliares,

Enfermeros, Celadores y Facultativos) estén familiarizados con este tipo

de protocolos y se impliquen en el tratamiento de urgencia de este tipo

de pacientes.7.-Figuras:

Figura 1. Paciente con DCI implantado.

Figura 2. Algoritmo 1.

Anexo – Actuación de los

primeros intervinientes en el fenómeno “tormenta eléctrica arrítmica” en

un paciente con desfibrilador cardioversor implantable http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/wp-content/uploads/Anexo-Actuaci%C3%B3n-de-los-primeros-intervinientes-en-el-fen%C3%B3meno-%E2%80%9Ctormenta-el%C3%A9ctrica-arr%C3%ADtmica%E2%80%9D-en-un-paciente-con-desfibrilador-cardioversor-implantable-.pdf

Figura 3. Monitorización con electrodos.

6.-Bibliografía:

1.-Alzueta J, Pedrote A, Fernández

Lozano I. Registro Español de Desfibrilador Automático Implantable. X

Informe Oficial de la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la

Sociedad Española de Cardiología (2013). Rev Esp Cardiol.

2014;67(11):936–947.

2.-Nolan JP, Soar J,

Zideman DA, Biarent D, Bossaert LL, Deakin C, et al.; on behalf of the

ERC Guidelines Writing Group. European Resuscitation Council Guidelines

for Resuscitation 2010. Section 1. Resuscitation. 2010;81:1219–76.

4.-Dorantes Sánchez M. Complicaciones

del cardioversor-desfibrilador automático implantable. Tormenta

eléctrica arrítmica. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas

2011;30(4):537-554.

5.-Peinado R, Martin A, Torrecilla EG,

Laguna P, Ormaetxe J, Suero C, et al. Manejo de los pacientes portadores

de un desfibrilador automatico implantable en los servicios de

urgencias hospitalarias. Emergencias. 2005;17:180-96.

6.-Garillo R, Pesce R, Muratore C, et

al. Arritmias ventriculares graves repetitivas: las “tormentas

eléctricas”. Rev Fed Arg Cardiol 2001; 30: 623-627.

7.-Galve Royo F, Esteban Fuentes FJ,

Alonso Formento JE. Marcapasos. Manual de Urgencias Cardiopulmonares.

Capítulo 11. Marcapasos y desfibriladores automáticos implantables

(DAI): Manejo en Urgencias. Disponible en:

http://www.comteruel.org/index.php/manual-de-urgencias-cardiopulmonares?start=10.

8.-Tornés Bárzaga FJ, Cisneros Clavijo

P, Dorantes Sanchez M et al. Tormenta eléctrica arrítmica en pacientes

con cardioversor-desfibrilador automático implantable.Archivos de

Cardiología de México. Vol. 78 Número 1/Enero-Marzo 2008:68-78.

9.-Ormaetxe Merodio JM, Arkotxa Torres

MF, Varona Peinador M et al. Manejo de Taquiarritmias en urgencias.

Libro de Urgencias del Hospital de Basurto. 2014.

10.-Desfibriladores automáticos implantables (DAI [ICD, en inglés]). Krames Patient Education. 2010. Disponible en:

http://www.veteranshealthlibrary.org/Spanish/Flipbooks/Cardiology/2211630_VA.pdf.

11.-Carelink® Wireless de Medtronic. Cuaderno del paciente. Medtronic. 2009.

12.-Osca J, Sancho Tello MJ, Navarro J

et al. Fiabilidad técnica y seguridad clínica de un sistema de

monitorización remota de dispositivos cardiacos antiarrítmicos. Rev Esp

Cardiol. 2009;62(8):886-95.

13.-Noa Hernández JE, Carrera González

E, Cuba Romero JM, Cárdenas de Baños L. Transporte intrahospitalario del

paciente grave. Necesidad de una guía de actuación. Enferm Intensiva.

2011;22(2):74-77.

(

C

Actuacion de enfermeria ante un paciente con taquicardia supraventricular en una URPA

Actuación de Enfermería ante un paciente con taquicardia supraventricular en una URPA

Resumen: Las arritmias cardíacas

constituyen una de las posibles complicaciones que pueden aparecer

durante el postoperatorio, siendo enfermería el personal sanitario con

mayor permanencia al lado del enfermo, por lo que su competencia para

identificar la sintomatología permitirá definir el diagnóstico de un

paciente.

Actuación de Enfermería ante un paciente con taquicardia supraventricular en una URPAAutores: Sonia López Meca (1), Mª Alicia

Teba López (1), Isabel Mª García Gimeno (1), Elena Martínez López (1),

Sonia Losana Perea (1), Daniel Guerrero Doblado (2), Rosa Mª Soto

Martínez (1), Lucía Tovar Aullón (1), Antonio Pablo Albaladejo Serrano

(3).

(1): Diplomada en Enfermería. Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca.

(2): Diplomado en Enfermería. Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena.

(3): Médico Anestesista. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia.

Autor responsable: Sonia López Meca

Palabras clave: arritmias cardíacas, taquicardia supraventricular, atención de enfermería.

Objetivo: Describir las

competencias de enfermería en la vigilancia, detección y prevención de

complicaciones en los trastornos del ritmo cardíaco, a través del

desarrollo de un caso clínico.

Material y método:

Mujer de 36 años que ingresó en la URPA, operada de tumorectomía mama

derecha, quien tras permanecer 1 hora y 35 minutos en esta unidad

presentó de forma súbita una frecuencia cardíaca de 170, y sensación de

ansiedad.

Se utilizó la Metodología Enfermera y

las taxonomías NANDA-NIC-NOC para elaborar un plan de cuidados de

enfermería. Así mismo se ha realizado una revisión bibliográfica de tipo

descriptivo utilizando las bases de datos: Cuiden, Medline, Biblioteca

Cochrane Plus y Google académico.

Resultados: Tras la

detección de la arritmia cardíaca por parte del personal de enfermería,

se inician las intervenciones necesarias como: realización de un ECG,

aviso a Anestesista, administración de medicación prescrita, apoyo

emocional y disminución de la ansiedad, participación en la

cardioversión, extracción de analítica, canalización de 2ª vía

periférica y vigilancia constante-

Se detectaron los siguientes

diagnósticos enfermeros reales: disminución del gasto cardíaco, ansiedad

y temor; y además sus NOC-NIC correspondientes y los diagnósticos

potenciales.

Conclusiones: La

calidad de los cuidados y atención prestada utilizando la Metodología

Enfermera, permitieron la disminución de la frecuencia cardíaca a 110,

la disminución de la ansiedad y del temor, consiguiendo el alta de la

URPA a planta

- INTRODUCCIÓN

Las arritmias cardíacas constituyen una

de las posibles complicaciones que pueden aparecer en un postoperatorio,

y enfermería es el personal que más tiempo pasa con el enfermo, por lo

que tiene un papel fundamental a la hora de reconocer la sintomatología

que ayudará a definir el diagnóstico de un paciente.

ARRITMIAS

~QUÉ SON…

El corazón lleva un ritmo llamado ritmo

normal o sinusal que es aquel que se inicia en el nodo sinusal y tiene

una distancia semejante entre ondas iguales cuya relación P-QRS y su

frecuencia oscila entre 60 y 100 ciclos/min.

Cuando el ritmo varía se denomina arritmia, que es la alteración del ritmo cardíaco, ya sea cambio de sus características o por variaciones de la frecuencia.

Algunas arritmias causan pocos o ningún

síntoma y tienen un efecto mínimo en la eficacia del bombeo del corazón

sobre todo si duran poco tiempo.

Las arritmias que duran minutos o

incluso horas pueden tener consecuencias serias reduciendo la cantidad

de sangre que el corazón bombea al cuerpo.

~SÍNTOMAS DE ARRITMIAS…

Los principales síntomas son:

*Palpitaciones: es la percepción de que el corazón late (en condiciones normales no lo percibimos). No siempre indica patología ni taquicardia.

*Síncope: perdida de la

conciencia relativamente brusca y se recupera espontáneamente en poco

tiempo. Las causas pueden ser múltiples. Pueden ser por arritmias:

bradicardias o taquicardias.

*Paro cardiaco: Pérdida

de consciencia grave que no se recupera espontáneamente, se deben

realizar maniobras de reanimación si no el paciente puede morir.

~TIPOS DE ARRITMIAS…

Bradicardia sinusal: los

latidos del corazón se transmiten de forma normal pero más lento de lo

necesario, con frecuencia inferior a 60 latidos por minutos.

–Causas:

Fisiológica (como los deportistas), por medicamentos o por afectación del propio nodo sinusal.

–Tratamiento:

La fisiológica no necesita tratamiento, y

la provocada por fármacos se debe valorar el retirarlos o no. Si es

severa y sintomática, el tratamiento es la implantación de un

marcapasos.

*Fibrilación ventricular (FV): la

actividad eléctrica del corazón está totalmente desorganizada no hay

ningún latido efectivo, esta situación lleva a un paro cardíaco grave si

no se revierte con reanimación cardíaca, provocando la muerte.

Lo padecen pacientes con alguna

enfermedad cardíaca y afectación de arterias coronarias. Suelen ser

pacientes jóvenes y en la mayoría de los casos se encuentra un

componente genético.

-Síntomas:

+Síndrome del QT largo congénito:

enfermedad hereditaria con episodios de taquicardia ventricular

normalmente cortos o autolimitados, que pueden degenerar en una

fibrilación ventricular. Puede aparecer desde la infancia y se

caracteriza por presentar episodios de pérdida de conocimiento, por

situaciones emocionales o de esfuerzo. Estos niños pueden ser

diagnosticados de epilepsia. El ECG basal puede ser prácticamente

normal.

+Síndrome de Brugada: enfermedad

familiar hereditaria, pueden presentar síncopes de repetición y muerte

súbita. El ECG presenta alteraciones características.

-Tratamiento:

+Episodios agudos de fibrilación

ventricular (FV): Reanimación cardio-pulmonar: masaje cardíaco,

ventilación y desfibrilación cardiaca.

+Tratamiento crónico de fibrilación

ventricular (FV): el riesgo de muerte súbita es muy elevado por lo tanto

se debe indicar la implantación de un desfibrilador automático.

*Fibrilación auricular (FA): se

produce por una activación desordenada del tejido auricular por

múltiples focos auriculares ectópicos. La activación puede llegar a una

frecuencia 400 p/m.

La contracción auricular es ineficaz, no

hay ondas P, ritmo ventricular rápido o lento, múltiples espigas o a

veces línea basal irregular.

El 50% de los pacientes pasan

espontáneamente a ritmo sinusal en pocas horas, cuando esto no ocurre

debe administrarse fármacos antiarrítmicos, si no cesa con esto puede

realizarse cardioversión con sedación.

–Tratamiento:

+Fármacos: no existe ningún

antiarrítmico que sea efectivo en todos los pacientes, provocando

efectos secundarios o contraindicaciones severas.+Ablación por radiofrecuencia del nodo A-V e implantación de marcapasos.

+Ablación directa por radiofrecuencia de la FA.

*Taquicardia paroxística supraventricular (TPSV)

Se trata de episodios de taquicardias

que se inician de forma brusca. Los episodios pueden tener una duración

variable desde unos minutos hasta varias horas. Normalmente remiten de

forma brusca aunque en ocasiones precisa asistencia médica para parar la

taquicardia mediante fármacos o algún tipo de maniobra (masaje

carotídeo, cardioversión…).

–Síntomas:

Palpitaciones rápidas y regulares, a

veces pueden aparecer síncopes, dolor de pecho u otras molestias. Existe

un tipo específico de taquicardia paroxística supraventricular (TPSV) en los que los pacientes refieren palpitaciones en el cuello.

Las personas que lo padecen pueden

presentar crisis nerviosas, se puede manifestar a cualquier edad y no

tiene porqué asociarse a ningún trastorno cardíaco.

+Diagnóstico:

El ECG (fuera de la crisis es normal, excepto en el síndrome de Wolff-Parkinson-White).

+Tratamiento:

Si persisten las crisis se utilizan

maniobras vagales. Si no ceden, debe administrarse tratamiento

antiarrítmico endovenoso, ablación por radiofrecuencia o cardioversión.

*Taquicardia ventricular (TV)

Son ritmos rápidos originados en cualquier parte de los ventrículos, en el ECG originan QRS más anchos y de forma anormal.

Normalmente en pacientes cardiópatas y a veces en personas sanas.

+Síntomas:

Pueden ser asintomáticas o con palpitaciones, o con síntomas más severos como mareo, sudoración, síncope o muerte súbita.

+Diagnóstico:

Se hace mediante ECG tomado durante la

crisis de taquicardia, u otras exploraciones como registro de Holter o

un estudio electrofisiológico.

+Tratamiento:

Fármacos antiarrítmicos: se utilizan para parar la crisis de taquicardia. Éstos no evitantotalmente las recidivas, suelen usarse asociados a otros tratamientos como pueden ser desfibriladores implantables.

Cardioversión eléctrica: como tratamiento urgente, acompañado de maniobras de reanimación cardíaca.

Ablación por radio frecuencia: la

efectividad depende del tipo de TV, en pacientes sin cardiopatía suele

ser curativa. En pacientes que hayan padecido un infarto suele ser menos

efectiva.

Desfibrilador automático implantable: suele ser lo más recomendable para evitar recidivas en pacientes con TV y cardiopatía.

*Extrasístoles

Son latidos aislados de origen distinto

al ritmo sinusal y aparecen antes de tiempo (ondas P diferente a las

demás), despolariza igualmente a los ventrículos, produciendo un QRS

normal o estrecho. Pueden ser auriculares o ventriculares.

+Síntomas:

Normalmente no suelen dar síntomas, ocasionalmente pueden dar palpitaciones con sensación de vacío a nivel torácico.

+Diagnóstico:

Puede identificarse mediante auscultación o toma de pulso. Y para el diagnóstico definitivo se hace mediante ECG o un Holter.

+Tratamiento:

Sin tratamiento excepto en pacientes que provoquen síntomas molestos.

*El bloqueo cardíaco

Los bloqueos en la conducción del

estímulo eléctrico pueden tener lugar a nivel del Nodo Sinusal (S.A.),

del Nodo aurículo-ventricular (A.V.), o de las ramas del Haz de Hiss. Y

puede ser una detención o enlentecimiento constante o intermitente en la

conducción del estímulo eléctrico.

+Síntomas:

Pueden ser constantes o intermitentes

.Pueden no tener síntomas o notar disminución de la capacidad de

ejercicio o pérdida de consciencia.

+Diagnóstico:

Se detecta mediante ECG. Si es constante

el ECG nos dará el diagnóstico. Si es intermitente será difícil, en

estos casos será necesario registros de Holter, o estudio

electrofisiológico.

+Tratamiento:

Si los bloqueos son benignos y sin

síntomas no deben tratarse. Si son más graves con síntomas, su

tratamiento sería la implantación de un marcapasos.

*Flutter auricular

El flutter activa un sólo foco auricular

a una frecuencia de 250-350, pero el nodo AV sólo conduce algunos

estímulos para frenar el ritmo ventricular, apareciendo una serie de

ondas F, ondas de aleteo o línea de dientes de “sierra” (en vez de onda

P), sin intervalos de línea basal antes de QRS, generalmente de forma

cíclica. No hay ondas T.

+Tratamiento:

La mayoría pasan a ritmo sinusal en

pocas horas sin necesidad de tratamiento. Si no remite puede

administrarse antiarrítmicos, y si a pesar de esto no cesan puede

realizarse cardioversión con sedación.

- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Dar a conocer el papel imprescindible de

la enfermería en la vigilancia, detección y prevención de las

complicaciones en los trastornos del ritmo cardíaco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Reflejar las diferentes actividades de enfermería en el caso de un debut de arritmia cardíaca en una Unidad de Recuperación Post Anestésica (U.R.P.A.).

- Valorar su repercusión hemodinámica: tensión arterial, frecuencia cardíaca, dolor precordial, etc y el estado general del paciente.

- Elaborar un plan de cuidados para la patología surgida y para la prevención de posibles complicaciones.

- MATERIAL Y MÉTODPRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

- Mujer de 36 años que ingresó en la URPA

(del Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca), el día 24 de marzo

de 2015 a las 15h40, tras ser sometida a una tumorectomía de mama

derecha (ecoguiada con arpón) y linfadenectomía axilar derecha

(diagnóstico: cáncer ductal infiltrante mama derecha y metástasis

axilar).

La paciente fue sometida previamente a 6 ciclos de quimioterapia neoadyuvante (el último en febrero de 2015).

En el electrocardiograma preoperatorio presentaba ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto.

La paciente llegó a la URPA consciente y orientada, se le administró oxígeno con mascarilla ventimask al 50% y 5 litros, saturando al 99%, con una tensión arterial de 150/60 mmHg y una frecuencia cardíaca de 110 y EVA de 0. Tras permanecer en esta unidad 1 hora y 35 minutos (monitorizada en todo momento), la paciente presentó de forma súbita una frecuencia cardíaca de 170, y sensación de ansiedad.

EL MÉTODO:

Hemos usado el PAE (Proceso de Atención de Enfermería), que nos permitió elaborar un plan de cuidados deenfermería aplicando las etiquetas diagnósticas de la NANDA, los criterios de resultado NOC y las intervenciones NIC. Asimismo se ha realizado una búsqueda en las siguientes bases de datos: google académico y Medline, durante el periodo comprendido entre marzo 2015 y abril 2015.

La utilización del PAE ha sido esencial

para llevar a cabo nuestras funciones, éste hace posible la aplicación

del método científico en nuestra práctica asistencial para así prestar

los cuidados que requiera el paciente de una forma estructurada,

homogénea y lógica.

Se considera el Proceso de Atención de Enfermería como la base del ejercicio de nuestra profesión ya que es la aplicación del método científico a la práctica enfermera, el método por el que se aplican los conocimientos a la práctica profesional.enfermería aplicando las etiquetas diagnósticas de la NANDA, los criterios de resultado NOC y las intervenciones NIC. Asimismo se ha realizado una búsqueda en las siguientes bases de datos: google académico y Medline, durante el periodo comprendido entre marzo 2015 y abril 2015.

La utilización del PAE ha sido esencial para llevar a cabo nuestras funciones, éste hace posible la aplicación del método científico en nuestra práctica asistencial para así prestar los cuidados que requiera el paciente de una forma estructurada, homogénea y lógica.

Se considera el Proceso de Atención de Enfermería como la base del ejercicio de nuestra profesión ya que es la aplicación del método científico a la práctica enfermera, el método por el que se aplican los conocimientos a la práctica profesional.Esta profesionalización de los cuidados con actividades ejecutadas por enfermería, dan respuesta a una necesidad específica de salud en todos los campos: promoción, tratamiento y prevención.

Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones antes de comenzar a elaborar un Plan de Cuidados, como determinar el grupo sobre el que se va a realizar el plan de cuidados, elegir un Modelo de Enfermería, tener en cuenta todas las complicaciones potenciales y reales, enunciar los problemas como diagnósticos y utilizar la nomenclatura NANDA, definir objetivos en función de los problemas detectados, elegir los cuidados de enfermería como actividades concretas, y determinar los criterios de evaluación de los resultados.

El Modelo Teórico de Enfermería que hemos usado es el de Virginia Henderson. El modelo es la representación conceptual de la realidad y éste concretamente sirve para unificar los métodos docentes, dirigir la práctica profesional y promover la investigación basado en cómo el medio ambiente afecta al estado de salud.

El Modelo por Necesidades Básicas Humanas de Virginia Henderson, se basa en que la Enfermería debe de servir de ayuda al individuo tanto enfermo como sano para la realización de las actividades que contribuyan a mantener el estado de salud, recuperarla en el caso de pérdida o conseguir una muerte apacible. Este Modelo define la función Propia de Enfermería como:

“La función de la Enfermera es ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que él realizaría si tuviera la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario para hacerlo y lo hace facilitando la independencia del individuo”.Las 14 Necesidades de Virginia Henderson son:

La estructura que hemos seguido para la realización del Plan de Cuidados es la siguiente:

Valoración:Que es la parte más importante en la realización de los Planes de Cuidado, ya que en una buena valoración inicial, se detectarán los Problemas de Salud que se traducirán posteriormente en los Diagnósticos Enfermeros. Es un proceso basado en un plan para recoger y organizar toda la información. La valoración proporciona datos útiles en la formulación de juicios éticos referidos a los problemas que se van detectando.

Diagnósticos (NANDA):

El diagnóstico, siempre es la consecuencia del proceso de valoración y es la suma de datos ya confirmados y del conocimiento e identificación de necesidades o problemas. Estos se organizan en sistemas de clasificación o taxonomías diagnósticas, la taxonomía NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) es la que hemos utilizado en este caso, aunque existan otro tipo de taxonomías, ya que tiene como ventajas el uso de un lenguaje común, la implantación del PAE como método de trabajo y la participación dinámica dentro de los diferentes equipos de salud. Los diagnósticos que hemos querido resaltar son de dos tipos: Diagnóstico enfermero Real que describe problemas reales de salud del paciente, y está siempre validado por signos y síntomas; y Diagnóstico enfermero Potencial o de riesgo que describe respuestas humanas a los procesos que pueden presentar nuestro paciente.

Objetivos (NOC):

Es el objetivo o el resultado esperado en un proyecto de salud. Uno de los objetivos de los NOC (Nursing Outcomes Classification) es el de identificar y clasificar los resultados de los pacientes que dependen directamente de las acciones enfermeras y que sean clínicamente de utilidad. Estos deben de dar a los profesionales de enfermería la oportunidad de evaluar los resultados que dependen de la práctica enfermera y se pueden utilizar en la práctica, en la investigación y en lavenciones (Actividades) (NIC):

Las intervenciones de enfermería N.I.C. (Nursing Interventions Classification) son las encaminadas a conseguir un objetivo previsto, de tal manera que en el Proceso de Atención de Enfermería, debemos de definir las Intervenciones necesarias para alcanzar los Criterios de Resultados establecidos previamente, de tal forma que la Intervención genérica, llevará aparejadas varias acciones. Así, define como una Intervención Enfermera a “Todo tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente”.Evaluación:

Todo el proceso se encuentra bajo un pensamiento circular y concurrente que nos conduce a realizar una evaluación continua de lo que se hace y del resultado que se obtiene para volver a actuar.

El ir avanzando desde la transición del estado actual al estado deseado nos obliga a realizar la reflexión de si las decisiones que hemos tomado contribuyen positivamente a conseguir el resultado esperado preguntándonos si ya lo hemos conseguido. En este punto hay que establecer el juicio clínico, la conclusión, sobre el resultado final del proceso, valorando la necesidad de volver a enmarcar la situación si no estamos satisfechos con los niveles de resultados obtenidos.

A las 17h15, tras haber permanecido 1 hora y 35 minutos en la URPA, la paciente presentó de forma súbita una frecuencia cardíaca de 160 a 170 latidos por minutos (que fue detectado por el personal de enfermería), una tensión arterial de 140/75 mmHg, y sensación de ansiedadEl personal de enfermería realizó en ese momento un electrocardiograma y avisó al anestesista de guardia, el cual realizó un masaje carotídeo, manteniéndose la frecuencia cardíaca en 150-160.

A las 17h50 fue avisado el intensivista de guardia, y enfermería administró bajo prescripción médica: adenosina 6mg+6mg en bolo rápido (iv), produciendo una bajada de la frecuencia cardíaca a 100, durando unos pocos segundos.

A las 18h se administró esmolol 25mg en 20cc de suero fisiológico en 3 minutos (iv).

A las 18h10 se administró amiodarona 300mg en 100cc de suero fisiológico en 20 minutos (iv).

A las 19h10 se volvió a administrar 25mg de esmolol en 20cc de suero fisiológico en 2 minutos (iv).

Después de administrar las 2 dosis de esmolol, la frecuencia cardíaca bajó a 110-115, volviendo a subir a los pocos minutos a 140.

El médico intensivista volvió a realizar masaje carotídeo, sin respuesta en la frecuencia cardíaca.A las 19h17 se realizó una cardioversión (de 50 J): previamente se informó a la paciente del procedimiento que se le iba a realizar, se colocó mascarilla ventimask al 50% y 5 litros, se administró 60mg de propofol y 100 microgramos de fentanest y se realizó la descarga (con pegatinas en posición antero-posterior). La frecuencia cardíaca bajó a 123 y a los pocos minutos volvió a subir a 140.

A las 19h35 se le administró una perfusión con 900mg de amiodarona en un suero glucosado al 5% de 500cc, a 21 ml/h (vía iv).

A las 20h se canalizó una segunda vía periférica (abocath nº18 en MSI).

A las 21h se hizo una extracción sanguínea (hemograma, bioquímica y coagulación), cuyo resultado fue normal.

A las 21h35 se administró atenolol 2,5mg en 20cc de suero fisiológico en 1 minuto (iv), y la frecuencia cardíaca bajó a 110 latidos por minuto.

A las 22h se le administró atenolol 25mg (vía oral), la paciente seguía manteniendo una frecuencia cardíaca de 110.

A lo largo de todo el proceso la tensión arterial se mantuvo estable, la paciente no presentó en ningún momento dolor precordial ni tampoco dolor postoperatorio y la sensación de ansiedad le fue disminuyendo conforme le fue bajando la frecuencia cardíaca.

A las 23 horas, se retiraron los electrodos adhesivos del desfibrilador, se limpió la piel y se aplicó pomada de nitrofural.

A las 23h40 la paciente fue dada de alta de la URPA, pasando a planta, con una frecuencia cardíaca mantenida de 110 y presentando menor nivel de ansiedad y temor.

PLAN DE CUIDADOS

Se elaboró un plan de cuidados y, como dijimos anteriormente, basamos nuestra búsqueda de diagnósticos en el Modelo de Enfermería de Virginia Henderson (14 Necesidades Básicas) y se reflejó tanto los diagnósticos reales como los potenciales más significativos que se presentaron en este caso clínico.

Los diagnósticos reales fueron:

M/P: Cambios en el ECG: taquicardia

NOC:

(0400) Efectividad bomba cardíaca

0401) Estado circulatorio

NIC:

(2300) Administración de medicación

(6650) Vigilancia

R/C: Cambios en el estado de salud

M/P: Expresión de preocupaciones y nerviosismo

NOC:

(1402) Autocontrol ansiedad

(1300) Aceptación: Estado de salud

(0003) Descans

NIC:

(5820) Disminución de la ansiedad

(5510) Educación sanitaria

(5616) Enseñanza: Medicamentos prescritos

(6487) Manejo ambiental: Confort

M/P: Manifestación y nerviosismo

NOC:

(1404) Autocontrol del miedo

(1210) Nivel del miedo

NIC:

(7140) Apoyo emocional

(5230) Aumentar el afrontamiento

Los diagnósticos potenciales fueron:

NOC:

(1914) Control del riesgo: salud cardiovascular

(0400) Efectividad de la bomba cardíaca

(0405) Perfusión tisular: cardíaca

NIC:

(2300) Administración de medicación

(4044) Cuidados cardíacos: agudos

(6610) Identificación de riesgos

(4050) Precauciones cardíacas

NOC:

(1911) Conductas de seguridad personal

(0204) Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas

(2010) Estado de comodidad: física

NIC:

(2880) Coordinación preoperatoria

(0940) Cuidados de tracción/inmovilización

NOC:

(1918) Prevención de la aspiración

(1921) Preparación antes del procedimiento

NIC:

(2880) Coordinación preoperatoria

(5610) Enseñanza: pre-quirúrgica

(3350) Monitorización respiratoria

NOC:

(1908) Detección del riesgo

(1101) Integridad tisular: piel y membranas mucosas

NIC:

(0840) Cambio de posición

(3584) Cuidados de la piel: tratamiento tópico.

Se le realizó seguimiento a la paciente, y al día siguiente la taquicardia remitió de forma súbita, volviendo a presentar un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minutos, le retiraron la perfusión de amiodarona, y fue dada de alta a su domicilio a las 48 horas tras laintervención.

BIBLIOGRAFÍA

1. Aramburu C. Las 5 arritmias que debes saber identificar en el ECG [Internet]. www.sapiensmedicus.org [2014, abril, 9]. Disponible en: http://sapiensmedicus.org/blog/2014/04/09/las-5-arritmias-que-debes-saber-identificar-en-el-ecg/.

2. Morillo C., Guzman J. Taquicardia sinusal inapropiada: actualización. Revista Española de cardiología. 2007 octubre; volumen 60: número suplemento 3.

3. Smeltzer S.C., Bare B.G. Enfermería medico quirúrgica. Octava edición. México: Mc Graw-Hill Interamericana; 1998. 1131p.

Se considera el Proceso de Atención de Enfermería como la base del ejercicio de nuestra profesión ya que es la aplicación del método científico a la práctica enfermera, el método por el que se aplican los conocimientos a la práctica profesional.enfermería aplicando las etiquetas diagnósticas de la NANDA, los criterios de resultado NOC y las intervenciones NIC. Asimismo se ha realizado una búsqueda en las siguientes bases de datos: google académico y Medline, durante el periodo comprendido entre marzo 2015 y abril 2015.

La utilización del PAE ha sido esencial para llevar a cabo nuestras funciones, éste hace posible la aplicación del método científico en nuestra práctica asistencial para así prestar los cuidados que requiera el paciente de una forma estructurada, homogénea y lógica.

Se considera el Proceso de Atención de Enfermería como la base del ejercicio de nuestra profesión ya que es la aplicación del método científico a la práctica enfermera, el método por el que se aplican los conocimientos a la práctica profesional.Esta profesionalización de los cuidados con actividades ejecutadas por enfermería, dan respuesta a una necesidad específica de salud en todos los campos: promoción, tratamiento y prevención.

Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones antes de comenzar a elaborar un Plan de Cuidados, como determinar el grupo sobre el que se va a realizar el plan de cuidados, elegir un Modelo de Enfermería, tener en cuenta todas las complicaciones potenciales y reales, enunciar los problemas como diagnósticos y utilizar la nomenclatura NANDA, definir objetivos en función de los problemas detectados, elegir los cuidados de enfermería como actividades concretas, y determinar los criterios de evaluación de los resultados.

El Modelo Teórico de Enfermería que hemos usado es el de Virginia Henderson. El modelo es la representación conceptual de la realidad y éste concretamente sirve para unificar los métodos docentes, dirigir la práctica profesional y promover la investigación basado en cómo el medio ambiente afecta al estado de salud.

El Modelo por Necesidades Básicas Humanas de Virginia Henderson, se basa en que la Enfermería debe de servir de ayuda al individuo tanto enfermo como sano para la realización de las actividades que contribuyan a mantener el estado de salud, recuperarla en el caso de pérdida o conseguir una muerte apacible. Este Modelo define la función Propia de Enfermería como:

“La función de la Enfermera es ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que él realizaría si tuviera la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario para hacerlo y lo hace facilitando la independencia del individuo”.Las 14 Necesidades de Virginia Henderson son:

- Respiración

- Alimentación / Hidratación

- Eliminación

- Reposo / Sueño

- Vestirse / Desvestirse

- Temperatura

- Higiene / Piel

- Seguridad

- Comunicación

- Religión / Creencias

- Trabajar / Realizarse

- Actividades lúdicas

- Aprender

La estructura que hemos seguido para la realización del Plan de Cuidados es la siguiente:

Valoración:Que es la parte más importante en la realización de los Planes de Cuidado, ya que en una buena valoración inicial, se detectarán los Problemas de Salud que se traducirán posteriormente en los Diagnósticos Enfermeros. Es un proceso basado en un plan para recoger y organizar toda la información. La valoración proporciona datos útiles en la formulación de juicios éticos referidos a los problemas que se van detectando.

Diagnósticos (NANDA):

El diagnóstico, siempre es la consecuencia del proceso de valoración y es la suma de datos ya confirmados y del conocimiento e identificación de necesidades o problemas. Estos se organizan en sistemas de clasificación o taxonomías diagnósticas, la taxonomía NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) es la que hemos utilizado en este caso, aunque existan otro tipo de taxonomías, ya que tiene como ventajas el uso de un lenguaje común, la implantación del PAE como método de trabajo y la participación dinámica dentro de los diferentes equipos de salud. Los diagnósticos que hemos querido resaltar son de dos tipos: Diagnóstico enfermero Real que describe problemas reales de salud del paciente, y está siempre validado por signos y síntomas; y Diagnóstico enfermero Potencial o de riesgo que describe respuestas humanas a los procesos que pueden presentar nuestro paciente.

Objetivos (NOC):

Es el objetivo o el resultado esperado en un proyecto de salud. Uno de los objetivos de los NOC (Nursing Outcomes Classification) es el de identificar y clasificar los resultados de los pacientes que dependen directamente de las acciones enfermeras y que sean clínicamente de utilidad. Estos deben de dar a los profesionales de enfermería la oportunidad de evaluar los resultados que dependen de la práctica enfermera y se pueden utilizar en la práctica, en la investigación y en lavenciones (Actividades) (NIC):

Las intervenciones de enfermería N.I.C. (Nursing Interventions Classification) son las encaminadas a conseguir un objetivo previsto, de tal manera que en el Proceso de Atención de Enfermería, debemos de definir las Intervenciones necesarias para alcanzar los Criterios de Resultados establecidos previamente, de tal forma que la Intervención genérica, llevará aparejadas varias acciones. Así, define como una Intervención Enfermera a “Todo tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente”.Evaluación:

Todo el proceso se encuentra bajo un pensamiento circular y concurrente que nos conduce a realizar una evaluación continua de lo que se hace y del resultado que se obtiene para volver a actuar.

El ir avanzando desde la transición del estado actual al estado deseado nos obliga a realizar la reflexión de si las decisiones que hemos tomado contribuyen positivamente a conseguir el resultado esperado preguntándonos si ya lo hemos conseguido. En este punto hay que establecer el juicio clínico, la conclusión, sobre el resultado final del proceso, valorando la necesidad de volver a enmarcar la situación si no estamos satisfechos con los niveles de resultados obtenidos.

- RESULTADOS

A las 17h15, tras haber permanecido 1 hora y 35 minutos en la URPA, la paciente presentó de forma súbita una frecuencia cardíaca de 160 a 170 latidos por minutos (que fue detectado por el personal de enfermería), una tensión arterial de 140/75 mmHg, y sensación de ansiedadEl personal de enfermería realizó en ese momento un electrocardiograma y avisó al anestesista de guardia, el cual realizó un masaje carotídeo, manteniéndose la frecuencia cardíaca en 150-160.

A las 17h50 fue avisado el intensivista de guardia, y enfermería administró bajo prescripción médica: adenosina 6mg+6mg en bolo rápido (iv), produciendo una bajada de la frecuencia cardíaca a 100, durando unos pocos segundos.

A las 18h se administró esmolol 25mg en 20cc de suero fisiológico en 3 minutos (iv).

A las 18h10 se administró amiodarona 300mg en 100cc de suero fisiológico en 20 minutos (iv).

A las 19h10 se volvió a administrar 25mg de esmolol en 20cc de suero fisiológico en 2 minutos (iv).

Después de administrar las 2 dosis de esmolol, la frecuencia cardíaca bajó a 110-115, volviendo a subir a los pocos minutos a 140.

El médico intensivista volvió a realizar masaje carotídeo, sin respuesta en la frecuencia cardíaca.A las 19h17 se realizó una cardioversión (de 50 J): previamente se informó a la paciente del procedimiento que se le iba a realizar, se colocó mascarilla ventimask al 50% y 5 litros, se administró 60mg de propofol y 100 microgramos de fentanest y se realizó la descarga (con pegatinas en posición antero-posterior). La frecuencia cardíaca bajó a 123 y a los pocos minutos volvió a subir a 140.

A las 19h35 se le administró una perfusión con 900mg de amiodarona en un suero glucosado al 5% de 500cc, a 21 ml/h (vía iv).

A las 20h se canalizó una segunda vía periférica (abocath nº18 en MSI).

A las 21h se hizo una extracción sanguínea (hemograma, bioquímica y coagulación), cuyo resultado fue normal.

A las 21h35 se administró atenolol 2,5mg en 20cc de suero fisiológico en 1 minuto (iv), y la frecuencia cardíaca bajó a 110 latidos por minuto.

A las 22h se le administró atenolol 25mg (vía oral), la paciente seguía manteniendo una frecuencia cardíaca de 110.

A lo largo de todo el proceso la tensión arterial se mantuvo estable, la paciente no presentó en ningún momento dolor precordial ni tampoco dolor postoperatorio y la sensación de ansiedad le fue disminuyendo conforme le fue bajando la frecuencia cardíaca.

A las 23 horas, se retiraron los electrodos adhesivos del desfibrilador, se limpió la piel y se aplicó pomada de nitrofural.

A las 23h40 la paciente fue dada de alta de la URPA, pasando a planta, con una frecuencia cardíaca mantenida de 110 y presentando menor nivel de ansiedad y temor.

PLAN DE CUIDADOS

Se elaboró un plan de cuidados y, como dijimos anteriormente, basamos nuestra búsqueda de diagnósticos en el Modelo de Enfermería de Virginia Henderson (14 Necesidades Básicas) y se reflejó tanto los diagnósticos reales como los potenciales más significativos que se presentaron en este caso clínico.

Los diagnósticos reales fueron:

- (00029) DISMINUCIÓN GASTO CARDIACO

M/P: Cambios en el ECG: taquicardia

NOC:

(0400) Efectividad bomba cardíaca

0401) Estado circulatorio

NIC:

(2300) Administración de medicación

(6650) Vigilancia

- (00146) ANSIEDAD

R/C: Cambios en el estado de salud

M/P: Expresión de preocupaciones y nerviosismo

NOC:

(1402) Autocontrol ansiedad

(1300) Aceptación: Estado de salud

(0003) Descans

NIC:

(5820) Disminución de la ansiedad

(5510) Educación sanitaria

(5616) Enseñanza: Medicamentos prescritos

(6487) Manejo ambiental: Confort

- (00148) TEMOR

M/P: Manifestación y nerviosismo

NOC:

(1404) Autocontrol del miedo

(1210) Nivel del miedo

NIC:

(7140) Apoyo emocional

(5230) Aumentar el afrontamiento

Los diagnósticos potenciales fueron:

- (00200) RIESGO DE DISMINUCIÓN DE LA PERFUSIÓN TISULAR CARDÍACA

NOC:

(1914) Control del riesgo: salud cardiovascular

(0400) Efectividad de la bomba cardíaca

(0405) Perfusión tisular: cardíaca

NIC:

(2300) Administración de medicación

(4044) Cuidados cardíacos: agudos

(6610) Identificación de riesgos

(4050) Precauciones cardíacas

- (00087) RIESGO DE LESIÓN POSTURAL PERIOPERATORIA

NOC:

(1911) Conductas de seguridad personal

(0204) Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas

(2010) Estado de comodidad: física

NIC:

(2880) Coordinación preoperatoria

(0940) Cuidados de tracción/inmovilización

- (00039) RIESGO DE ASPIRACIÓN

NOC:

(1918) Prevención de la aspiración

(1921) Preparación antes del procedimiento

NIC:

(2880) Coordinación preoperatoria

(5610) Enseñanza: pre-quirúrgica

(3350) Monitorización respiratoria

- (00047) RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA

NOC:

(1908) Detección del riesgo

(1101) Integridad tisular: piel y membranas mucosas

NIC:

(0840) Cambio de posición

(3584) Cuidados de la piel: tratamiento tópico.

- CONCLUSIONES

Se le realizó seguimiento a la paciente, y al día siguiente la taquicardia remitió de forma súbita, volviendo a presentar un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minutos, le retiraron la perfusión de amiodarona, y fue dada de alta a su domicilio a las 48 horas tras laintervención.

BIBLIOGRAFÍA

1. Aramburu C. Las 5 arritmias que debes saber identificar en el ECG [Internet]. www.sapiensmedicus.org [2014, abril, 9]. Disponible en: http://sapiensmedicus.org/blog/2014/04/09/las-5-arritmias-que-debes-saber-identificar-en-el-ecg/.

2. Morillo C., Guzman J. Taquicardia sinusal inapropiada: actualización. Revista Española de cardiología. 2007 octubre; volumen 60: número suplemento 3.

3. Smeltzer S.C., Bare B.G. Enfermería medico quirúrgica. Octava edición. México: Mc Graw-Hill Interamericana; 1998. 1131p.

4. NANDA-I. Diagnósticos enfermeros y clasificación 2007-2008. España: Elsevier; 2008.

jueves, 3 de diciembre de 2015

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)